徳本上人と名号碑

諏訪形地区内にある徳本上人の名号碑、通称「カンカン石」については『諏訪形誌』の282ページをご覧ください。ところで、諏訪形の「カンカン石」以外にも上田市内では5カ所に「徳本上人の名号碑」があります。また、徳本上人が立ち寄ったという記念碑も上田市越戸にあります。ここでは、上田市内を中心に徳本上人の名号碑、記念碑を訪ねてみたいと思います。

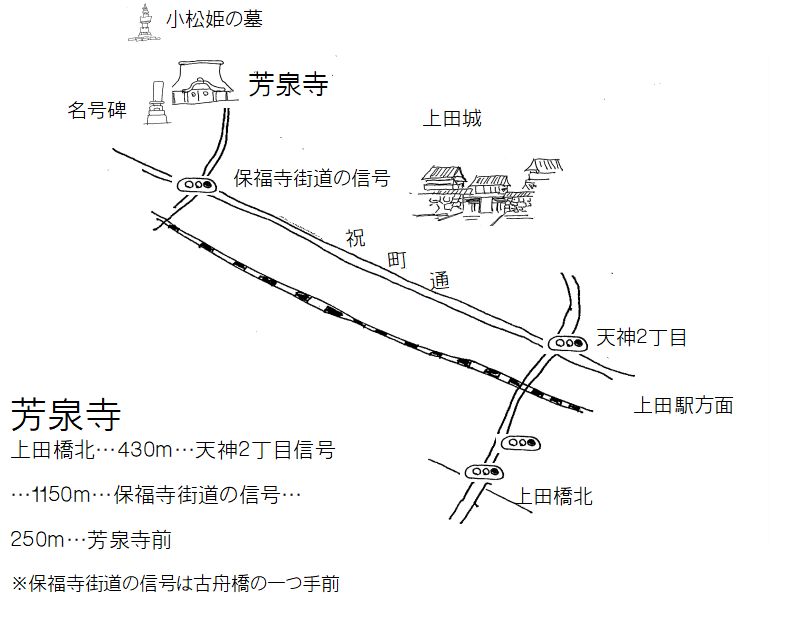

なお、このページは「諏訪形誌を歩く」のうちのひとつとして企画しましたが、移動範囲がたいへん広くなってしまい「歩く」にはちょっと無理があるためこのようなかたちとしました。簡単な地図も加えておきましたので、参考になさってください。

1 徳本上人とは

2 徳本上人の「名号碑」について

3 上田市内にある徳本上人の名号碑

(1)通称「カンカン石」(諏訪形)

(2)願行寺(大門町)

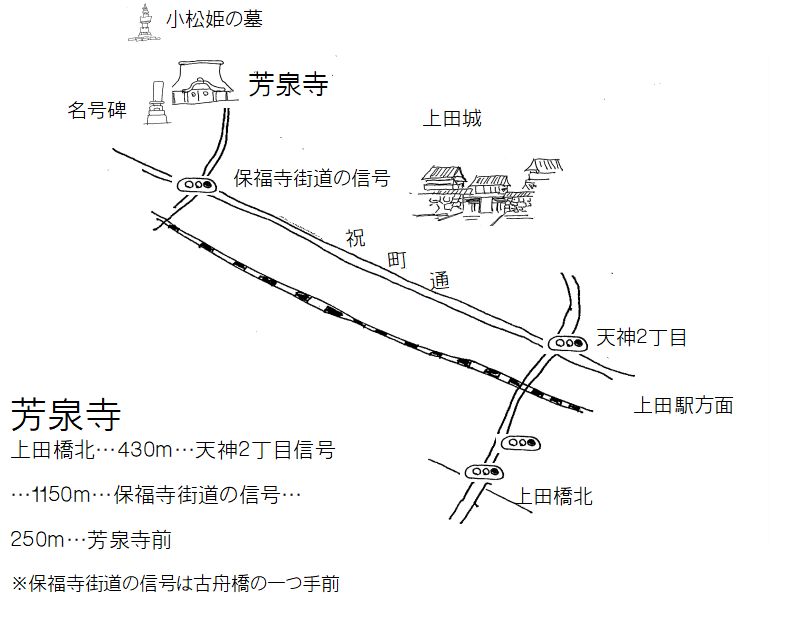

(3)芳泉寺(常磐城)

(4)専念寺(下室賀)

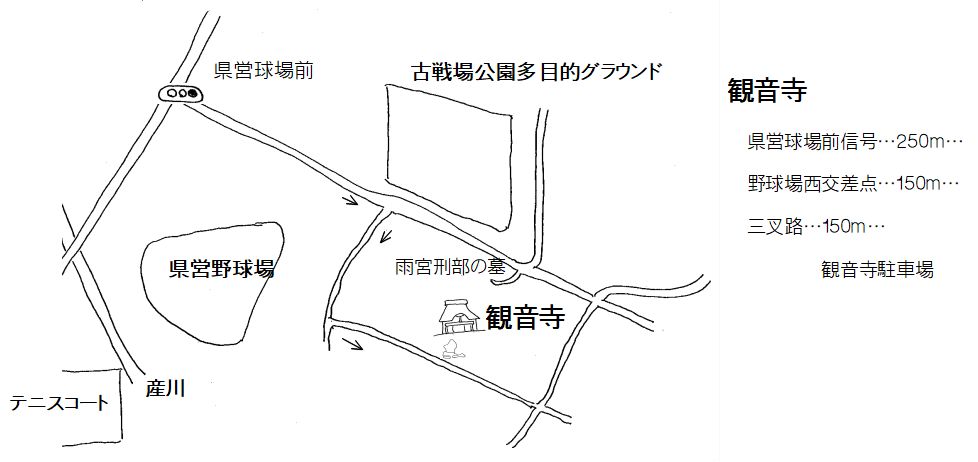

(5)観音寺(上田原)

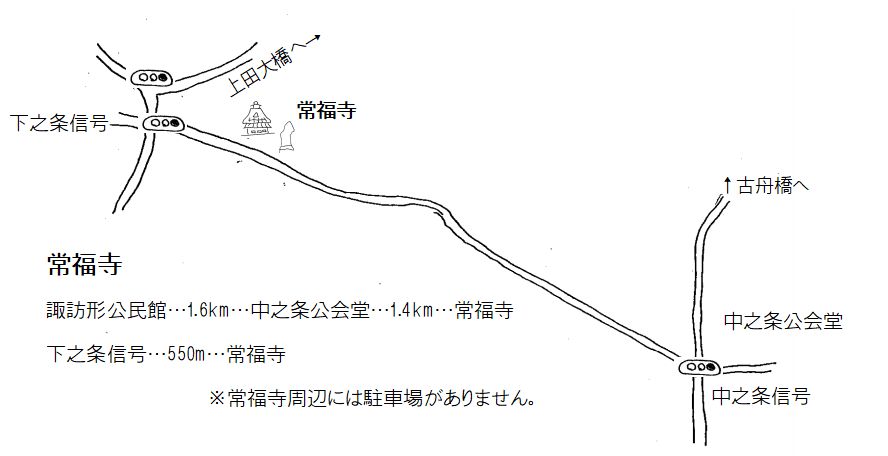

(6)常福寺(下之条)

4 徳本上人記念塔(越戸)

5 コラム「もうひとりの徳本」

1 徳本上人とは

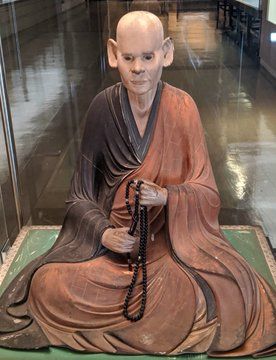

「徳本上人」は「徳本行者」とも呼ばれ、江戸時代後期、宝暦8年旧暦の6月22日(新暦では1758年7月26日)に紀伊国日高郡志賀村久志(現在の和歌山県日高郡日高町久志)に生まれました。姓は田伏氏、幼名は三之丞です。

徳本上人は2歳の時、姉の背で初めて念仏を唱えたと言われています。また、4歳の時には友の死に無常を感じて仏教への傾倒を深くしたとも伝えられています。

徳本上人は27歳で現在の和歌山県御坊市にある往生寺で得度を受けて僧となると、想像を絶する荒修行を重ねました。やがて念仏を唱えながら全国各地へ衆生救済のための行脚を開始し、木食(穀物を食べることを断ち、木の実や草の実などを食べる修行)や真冬の水行、1日1合の豆や麦粉を口にするだけで1日何万遍も念仏を唱えるという厳しい修行を行ったとされています。その姿は人びとの心を捉え、庶民はもちろん、皇族、公家、将軍家、諸大名など多くの人々の崇敬を集めました。徳川紀州家7代藩主の重倫(しげのり)は徳本に深く帰依していて、「自国内どこでも自由に布教を行ってもかまわない」としていました。また、江戸幕府11代将軍徳川家斉の実父、一橋治済も帰依が篤かったと伝えられています。

文化9年(1812)、徳本上人が和歌山の総持寺で7日間の別行(仏事)を営んだ時には、参詣者は2万人、阿波(現在の徳島県)や淡路から200隻もの参詣船が集まったと伝えられていることからも、徳本の人気のほどをうかがうことができます。

文化9年(1812)、徳本上人が和歌山の総持寺で7日間の別行(仏事)を営んだ時には、参詣者は2万人、阿波(現在の徳島県)や淡路から200隻もの参詣船が集まったと伝えられていることからも、徳本の人気のほどをうかがうことができます。

文化11年(1814)、徳本上人は江戸増上寺典海の要請により江戸小石川伝通院の一行院に移りました。一行院では庶民に十念を授けるなど教化につとめましたが、特に大奥女中の中に帰依する人々が多かったといいます。また、江戸近郊の農村を中心に念仏講を組織して、その範囲は関東、北陸から近畿にまで及びました。徳本上人は「流行神」とも呼ばれるほど熱狂的に支持され、多くの人々から崇敬を受けました。徳本上人の念仏は木魚と鉦を激しくたたくという独特なもので、「徳本念仏」と呼ばれました。

徳本上人は文化13年(1816)3月23日、武州児玉郡本庄宿(現在の埼玉県本庄市)の円心寺で「念仏百唱会」を行い、1400人もの信者が集まったと記録されています。この念仏会を記念して翌年6月には、徳本上人独特の筆跡による「南無阿弥陀仏」の名号碑が念仏構中の人々によって建てられました。

徳本上人は文化13年(1816)3月23日、武州児玉郡本庄宿(現在の埼玉県本庄市)の円心寺で「念仏百唱会」を行い、1400人もの信者が集まったと記録されています。この念仏会を記念して翌年6月には、徳本上人独特の筆跡による「南無阿弥陀仏」の名号碑が念仏構中の人々によって建てられました。

同じ年の4月2日から4月6日にかけては、上田市の願行寺と芳泉寺に宿泊して布教を行っていたという記録があります。諏訪形の「カンカン石」はこの時の徳本上人の辻説法を後世に伝えるため、次の年に建てられたものであると思われます。

同じ年の4月2日から4月6日にかけては、上田市の願行寺と芳泉寺に宿泊して布教を行っていたという記録があります。諏訪形の「カンカン石」はこの時の徳本上人の辻説法を後世に伝えるため、次の年に建てられたものであると思われます。

その後、徳本上人は現在の長野市や安曇方面を経て松本に入り、6月22日から7月1日まで滞在して生安寺を中心に化益(布教)を行いました。28000人もの人たちがそのご利益にあずかったと伝えられています。その影響もあってか、松本市内には73基もの「徳本名号塔(名号碑)」が存在しています。

徳本が書いた「南無阿弥陀仏」の字体は全体に丸みを帯びており、縁起が良いものと言われました。また、徳本が薄手の紙に書いた「南無阿弥陀仏」の名号を水に浸して飲み込むと霊験あらたかで、病が治ったり産後の肥立ちが良かったりで「拝伏名号」と呼ばれました。徳本はその生涯に18万枚もの拝伏名号を書いたとされています。上田に逗留中も9000枚の拝伏名号を書いたとも伝えられています。

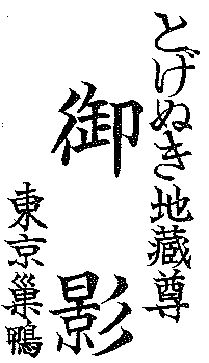

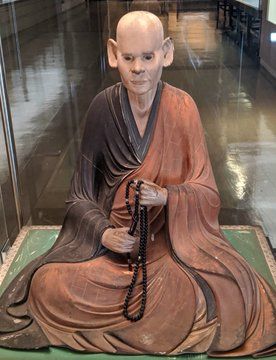

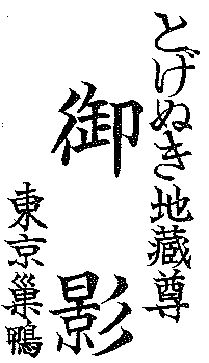

なお、地蔵菩薩などの絵が描かれた紙を飲み込むことで病気などの治癒を祈願するという信仰は、現在でも東京巣鴨の高岩寺、通称「とげぬき地蔵」などでも行われています。下の図は現在の「とげぬき地蔵」の護符です。

徳本上人は文政元年旧暦の10月6日(1818年11月4日)に亡くなりました。墓所は東京信濃町の一行院にあります。また、徳本上人が生まれ育った和歌山県日高郡日高町には現在も生家の跡や得度した寺院、上人を慕う民衆が建てた石碑などが数多く残り、当時の様子を伝えています。

このページの最初に戻ります

2 徳本上人の名号碑について

「南無阿弥陀仏」の6文字が刻まれた碑を「六字名号碑」と呼びます。「念仏行者徳本上人研究会」によると、独特の書体で書かれた「徳本上人の名号碑」は全国で1641基残っているとのことです。都道府県別では長野県がもっとも多く490基、上人の出身地である和歌山県が260基です。長野県内では長野市には96基、松本市では前にも述べたとおり73基の名号碑が確認されています。上田市では、以下に述べるように、諏訪形の「カンカン石」など6基の名号碑が残されています。

このページの最初に戻ります

3 上田市内の「徳本上人の名号碑」

(1)通称「カンカン石」

諏訪形の徳本上人名号碑、通称「カンカン石」については『諏訪形誌』282ページをお読みください。

コラム 「カンカン石」はなぜこの場所に?

コラム 「カンカン石」はなぜこの場所に?

これから紹介するように、上田市内には6基の「徳本上人名号碑」があります。これらの名号碑のうち、諏訪形の「カンカン石」以外はどれも寺の境内にあるのですが、ご存じのとおり諏訪形の「カンカン石」は古い街道(別所街道)沿いとは言え、路傍の何もない場所に建っています。なぜ、諏訪形の名号碑だけがこのような場所にあるのか、もしかしたら「カンカン石」のある場所にも寺院かそれに類する施設があったのではないか、そんな疑問もわいてきます。

これについて、諏訪形誌刊行委員長北沢伴康は若いころ道普請の折などに、大正生まれの先輩から「カンカン石がある場所には小さな庵があって、仏門に入っているらしい女性が住んでいたそうだ」という話を聞いたことがある、と話しています。それらの伝聞などを総合すると「江戸時代、「カンカン石」が建立されたころには、この場所に小庵があり、そこには「カンカン石」建立の願主、西心に連なると思われる人が住んでいて、宗教的な職能を果たしていたらしい。また、この庵は明治の初期まで残っていたようだ」という話になります。

しかしながら、北沢は「自分と同年代の人たちで、「カンカン石」の近くに住んでいた人でも、この「小庵」やそこの住人についての話を聞いたことがあると記憶している人はいないので、自分の思い違いだろうか…」とも話しています。

このような昔の記憶を持つ方々がだいぶ少なくなってしまった今、この話の真偽を確認することは難しくなってしまっているかもしれないのですが、もし何かご存じの方がおられましたら「諏訪形誌活用委員会」までお知らせください。

このページの最初に戻ります

このページの最初に戻ります

(2)功徳山願行寺(大門町)

願行寺の創建は不詳です。伝承によると、千曲川太鼓淵(岩下付近)付近の川底で村人が一光三尊の阿弥陀如来像を見つけ、当時の領主滋野氏に献上したのが始まりとされています。その後、滋野氏の後裔である海野小太郎が海野郷岩下(現在の上田市岩下)に御堂を造営して、松誉岌香上人を招き、この阿弥陀如来像を本尊として「功徳山願行寺」を開山しました。

以来、願行寺は海野氏に庇護されて隆盛しましたが、天文10年(1541)、当主海野幸義は武田信虎、村上義清、諏訪頼重の侵攻によって討死し、願行寺もその兵火によって多くの堂宇、寺宝、記録などが焼失してしまいました。唯一、本尊の阿弥陀如来像のみだけが難を逃れました。

天正14年(1586)、海野氏の血を継ぐ眞田昌幸が上田城を築城した際、城下に岌譽道山上人(山梨県甲府市「帰命院」の僧侶)を招いて中興開山し、願行寺は真田家の庇護により再び隆盛し、元和7年(1621)には上田城下町整備の一環として現在の地に再建されました。また、寛永2年(1625)には住職の霊夢のお告げがあり、本尊の阿弥陀如来像を秘仏として、新たに前仏を勧請しました。

宝永3年(1706)に松平氏が上田藩主となると、願行寺は松平氏の菩提寺として篤く信仰され、広大な境内には多くの堂宇が建てられました。また、境内の一角には墓域が設けられて、藩主だった松平忠済や松平忠固の墓碑も建てられました。

大正14年(1925)、都市整備のために大門町通りが開削された時に願行寺の境内は分断され、規模が縮小されてしまいました。この時、元和年間(1615〜1624年)に造営された本堂も取り壊されました。その後、願行寺の墓地を諏訪形に移転しようという計画があった経緯については『諏訪形誌』の197ページに述べられているとおりです。

現在ある願行寺四脚門は享保3年(1718)に再建されたもので、「大門町」の名はこの門があることからつけられたとのことです。門は切妻、本瓦葺き(寛永7年に本瓦葺に葺替)、正面に軒唐破風を設えた格式の高いもので、昭和43年(1968)に上田市指定文化財となっています。また願行寺には寺宝も多く、鎌倉時代末期から室町時代初期作の「銅造善光寺如来一光三尊立像」は、昭和43年(1968)に上田市指定文化財に指定されています。また、「火伏せの観音様」と呼ばれて信仰されている「木造菩薩立像」は鎌倉時代初期に制作されたもので、平成6年(1994)に上田市指定文化財に指定されています。

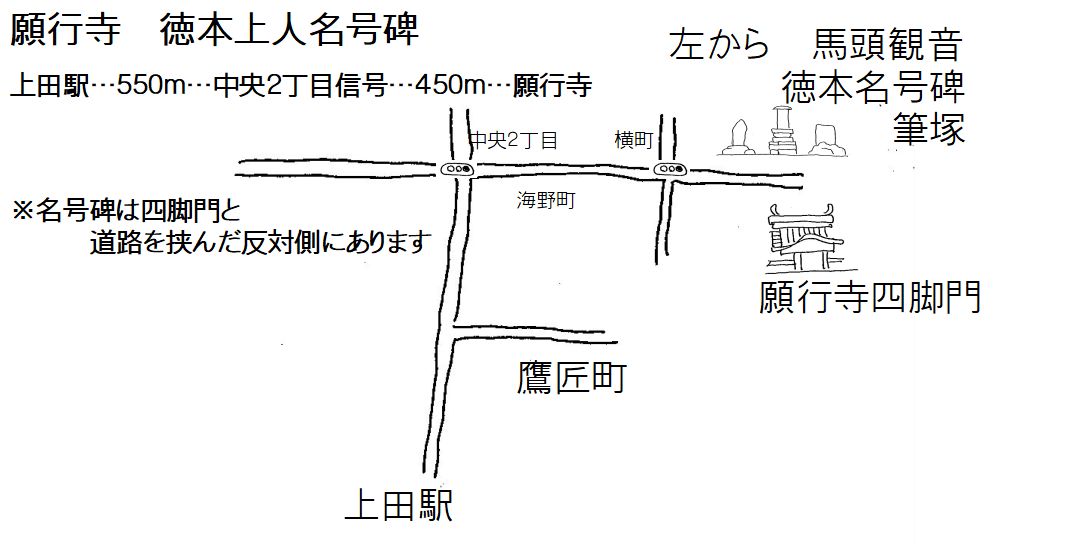

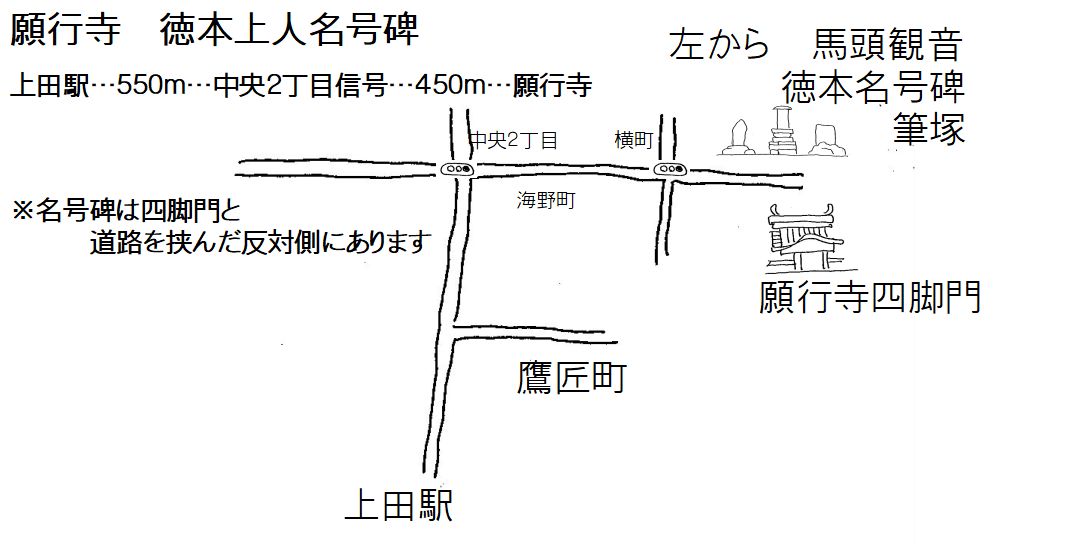

願行寺の「徳本上人名号碑」は、大門町通りをはさんで、願行寺四脚門の反対側に設置されています。両側には「馬頭観音」と「筆塚」もあります。上田駅から歩くとおよそ1kmの距離です。

願行寺の「徳本上人名号碑」は、大門町通りをはさんで、願行寺四脚門の反対側に設置されています。両側には「馬頭観音」と「筆塚」もあります。上田駅から歩くとおよそ1kmの距離です。

このページの最初に戻ります

(3)松翁山圓覚院芳泉寺(常磐城)

「芳泉寺」は天正11年(1583)、眞田昌幸が上田城の築城に際して小県郡下之条村(現在の上田市大字下之条)にあった「全称院」を上田城下に移転して、「常福寺」と号したのが始まりとされています。眞田信之が上田城主となると、この寺を眞田氏の菩提

「芳泉寺」は天正11年(1583)、眞田昌幸が上田城の築城に際して小県郡下之条村(現在の上田市大字下之条)にあった「全称院」を上田城下に移転して、「常福寺」と号したのが始まりとされています。眞田信之が上田城主となると、この寺を眞田氏の菩提

寺としました。元和6年(1620)に信之の妻、小松姫が亡くなると、この常福寺を含む三つの寺に分骨され、小松姫の一周忌の際には常福寺に霊廟が設けられました。その後、元和8年(1622)には信之の松代移封に伴って小松姫の霊廟は松代城下の「大英寺」に移転されました。

寺としました。元和6年(1620)に信之の妻、小松姫が亡くなると、この常福寺を含む三つの寺に分骨され、小松姫の一周忌の際には常福寺に霊廟が設けられました。その後、元和8年(1622)には信之の松代移封に伴って小松姫の霊廟は松代城下の「大英寺」に移転されました。

小諸城主だった仙石忠政が眞田信行に代わって上田に入封すると、仙石氏の菩提寺である「宝仙寺」を当地に移転し、真田氏の庇護の下にあった「常福寺」をもとあった小県郡下之条村に戻しました。寺号が「宝仙寺」から「芳泉寺」に改められた時期は定かではありませんが、仙石忠政が小諸から移転した直後とも仙石忠政の嫡男仙石政俊の死後ともいわれています。また、江戸期には浄土宗の総本山である知恩院の末寺として、上田領の触頭の役割を担っていました。

芳泉寺の「徳本上人名号碑」は、寺の門を入り、本堂に向かって左手にあります。境内にはいろいろなものがあり、しかも「徳本上人の名号碑である」をいう表示がされていないので、少しばかりわかりにくいかもしれません。

芳泉寺の「徳本上人名号碑」は、寺の門を入り、本堂に向かって左手にあります。境内にはいろいろなものがあり、しかも「徳本上人の名号碑である」をいう表示がされていないので、少しばかりわかりにくいかもしれません。

歩いて行くにはちょっと遠い場所ですが、寺門のすぐ横に駐車場があります。また、本堂を左(南)側から裏手に回り込むと「小松姫の墓」があり、参拝することができます。なお、「案内地図」の「保福寺街道の信号」には地名表示はありません。

このページの最初に戻ります

(4)無量院天照山専念寺(下室賀)

上田市下室賀の専念寺は万治元年(1658)に仏眼上人が開山、創建したといわれる古寺です。火災に遭っていないため、現在の本堂はその時に建立されたものですが、昭和44年(1969)にはかやぶき屋根をトタン板で覆う補修工事をしました。また、火災がなかったため過去帳が全部そろってもいる、とのことです。

上田市下室賀の専念寺は万治元年(1658)に仏眼上人が開山、創建したといわれる古寺です。火災に遭っていないため、現在の本堂はその時に建立されたものですが、昭和44年(1969)にはかやぶき屋根をトタン板で覆う補修工事をしました。また、火災がなかったため過去帳が全部そろってもいる、とのことです。

専念寺の山門をくぐると、上田市指定樹となっている立派な松の木2本が目に入ります。この松は当寺第16世和尚の二人の弟子が明治の初期に一本ずつ植えたものです。また、境内の鐘楼西側には六地蔵が置されています。

専念寺の山門をくぐると、上田市指定樹となっている立派な松の木2本が目に入ります。この松は当寺第16世和尚の二人の弟子が明治の初期に一本ずつ植えたものです。また、境内の鐘楼西側には六地蔵が置されています。

この寺に祀られている「聖観音像」は「池に入れられた観音様」とも言われ、かつて日照りの時はこの観音様をかつぎだし、下室賀の樋之詰大池に入れて雨乞いをしたと伝えられています。また、明治22年(1889)に室賀の村民が建立した「天明の義民・小山磯之丞」の幕碑もこの寺の境内にあります。

専念寺へは、国道143号線から室賀への道路(「ささらの湯」へ行く道)に入り、2.3kmほど行くと右手に「専念寺」の案内標識があるところを右折します。

専念寺へは、国道143号線から室賀への道路(「ささらの湯」へ行く道)に入り、2.3kmほど行くと右手に「専念寺」の案内標識があるところを右折します。

駐車場に車を置き、専念寺山門前につづく道(「東山道」の跡と考えられています)に入ると、山門に向かって左手に大きな「名号碑」があります。

このページの最初に戻ります

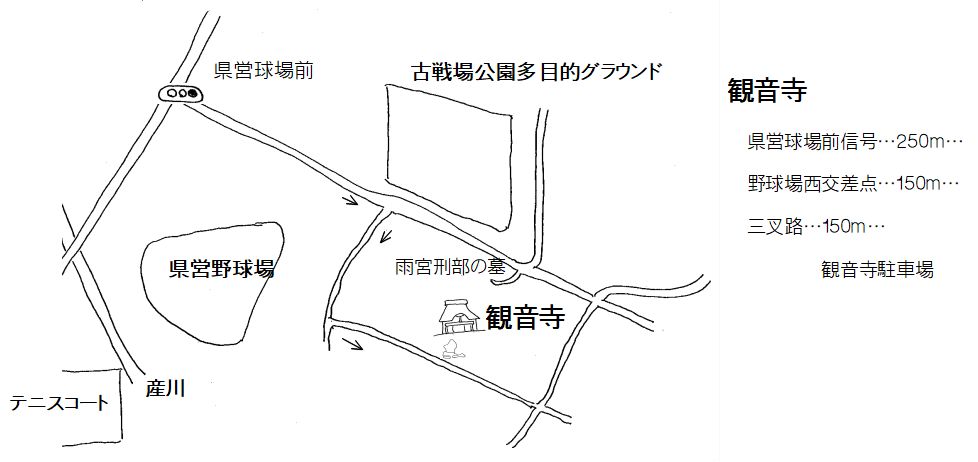

(5)観音寺(上田原)

観音寺は県営上田球場の近くにあります。このあたりは天文17年(1548)2月、武田信玄と村上義清が戦った「上田原合戦」の古戦場です。観音寺の伽藍はこの上田原合戦で焼失してしまったため、残念ながら寺の創建などについての資料は残っていません。本堂は約200年前に建て替えられたものとのことで、本尊は聖観音菩薩像です。また、本堂の横には大師堂と護摩堂が建てられています。境内にある、樹齢200年といわれる大きなイチョウの木は寺のシンボルとなっています。

観音寺は県営上田球場の近くにあります。このあたりは天文17年(1548)2月、武田信玄と村上義清が戦った「上田原合戦」の古戦場です。観音寺の伽藍はこの上田原合戦で焼失してしまったため、残念ながら寺の創建などについての資料は残っていません。本堂は約200年前に建て替えられたものとのことで、本尊は聖観音菩薩像です。また、本堂の横には大師堂と護摩堂が建てられています。境内にある、樹齢200年といわれる大きなイチョウの木は寺のシンボルとなっています。

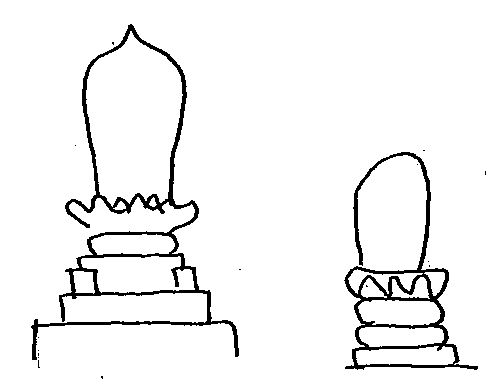

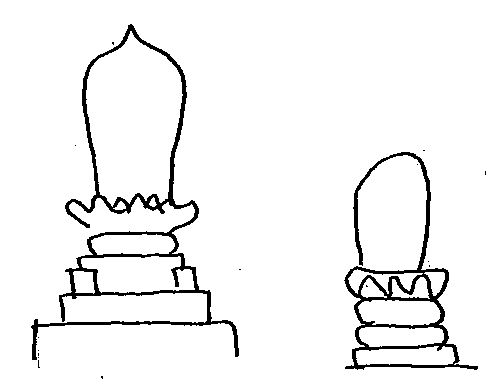

六地蔵の前を通って山門に入り、本堂に向かって左側に「徳本上人の名号碑」があります。この寺にある名号碑は、ちょっと諏訪形の「カンカン石」と似た形をしていて、親近感を覚えます。

六地蔵の前を通って山門に入り、本堂に向かって左側に「徳本上人の名号碑」があります。この寺にある名号碑は、ちょっと諏訪形の「カンカン石」と似た形をしていて、親近感を覚えます。

このページの最初に戻ります

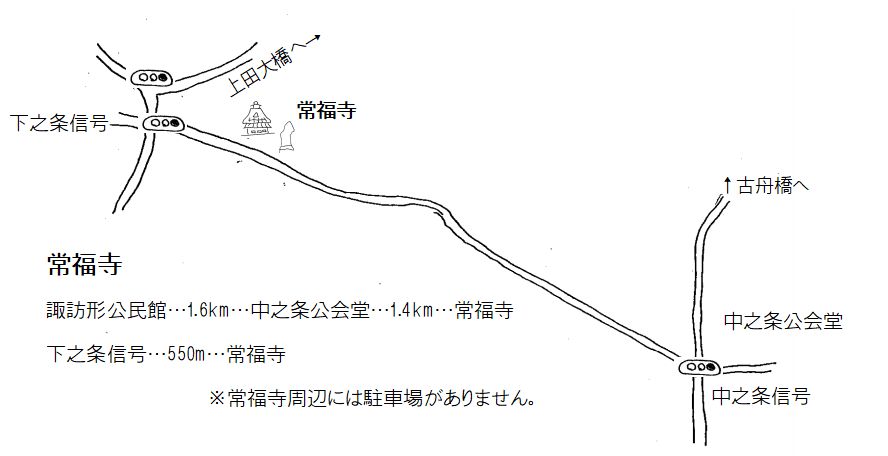

(6)田中山常福寺(下之条)

「常福寺」の開山は道公和尚と伝えられています。古くは田中地籍にあった寺ですが、真田家の菩提寺となったことを機に、常磐城の現在宝泉寺がある場所に移されました。現在の「芳泉寺」は開創当時に「常福寺」名づけられていたことは「宝泉寺」の項で述べたとおりです。

「常福寺」の開山は道公和尚と伝えられています。古くは田中地籍にあった寺ですが、真田家の菩提寺となったことを機に、常磐城の現在宝泉寺がある場所に移されました。現在の「芳泉寺」は開創当時に「常福寺」名づけられていたことは「宝泉寺」の項で述べたとおりです。

千曲川左岸にある別所温泉の常楽寺、安楽寺、現在は存在しない長楽寺の「三楽寺」に対し、常福寺は大福寺、真福寺とともに「三福寺」のひとつとして人々の崇敬を集めるとともに、千曲川の「古舟の渡し」を超えて善光寺へと向かう街道の祈願所ともなっていました。

慶長5年(1600)眞田信之は、現在の宝泉寺がある場所にあった常福寺を菩提寺としました。元和6年(1620)に亡くなった小松姫の遺骨はこの常福寺に納められ、埼玉の鴻ノ巣の勝願寺と群馬県沼田の正覚寺にも分骨されました。

現在、下之条にある常福寺は、眞田家に代わって仙石忠政が上田に入った時に常磐城から現在の場所に移され、再建されました。しかし、万延年間(1860年〜61年)の火災によって堂宇を焼失してしまい、現在の本堂は仮本堂です。

この由緒ある寺も現在は無住で中古車販売店の一部のようになっており、残念ながら寂しい寺となってしまっています。けれども、境内に立つ「徳本上人の名号碑」はなかなか立派なもので、六地蔵などもいっしょに祀られています。訪れる場合、近くに駐車場などはないので注意が必要です。

この由緒ある寺も現在は無住で中古車販売店の一部のようになっており、残念ながら寂しい寺となってしまっています。けれども、境内に立つ「徳本上人の名号碑」はなかなか立派なもので、六地蔵などもいっしょに祀られています。訪れる場合、近くに駐車場などはないので注意が必要です。

このページの最初に戻ります

4 徳本上人記念塔

井澤良一さん(上田市越戸)の自宅横の山の中腹には「徳本上人塔」が残っています。この塔は高さ約3m、塔の幅約90cmの石碑で、台座の正面には徳本が没した「文政元年戊寅十月六日」の文字が、横には「井澤弾四郎」の名が彫られています。「井澤弾四

郎」は井澤良一さんから5代さかのぼった井澤家の当主で、庄屋を務めていました。井澤家に伝わる古文書には「奉納経 日本五箇所之内 徳本上人塔」と記されており、諏訪形誌刊行委員会の北沢委員長は「お経を納めて塔を建てたと思われる。庄屋の井澤家を中心に熱心な信者が塔の周囲に集まって念仏講を開いたのでは」と推察しています。

郎」は井澤良一さんから5代さかのぼった井澤家の当主で、庄屋を務めていました。井澤家に伝わる古文書には「奉納経 日本五箇所之内 徳本上人塔」と記されており、諏訪形誌刊行委員会の北沢委員長は「お経を納めて塔を建てたと思われる。庄屋の井澤家を中心に熱心な信者が塔の周囲に集まって念仏講を開いたのでは」と推察しています。

徳本上人は文化13年(1816)に上田に逗留した後、長野県内各地に向かったと考えられることから、その途中で越戸に立ち寄ったとも考えることができそうです。

井澤さんは「亡くなった父や祖父に塔の由来を聞いたことはない」そうですが、昔から毎年、暮れにはしめ飾りを飾ってきたとのことです。平成7年(1995)には石製の説明板を設置し、塔のひび割れを補修するなど、塔を大切に守っています。井澤良一さんは「先祖が残してくれたものなので長く保存していきたい」と話しています。また、徳本上人の塔の隣には、上人の弟子のものだという記念塔も建てられています。

この「徳本上人塔」に行くには井澤さんのお宅の庭を通りぬけ、竹林と雑木林の中を裏山に登らなくてはならないので、簡単に行くことはできません。そのため、地図は載せません。ご了承ください。

この「徳本上人塔」に行くには井澤さんのお宅の庭を通りぬけ、竹林と雑木林の中を裏山に登らなくてはならないので、簡単に行くことはできません。そのため、地図は載せません。ご了承ください。

このページの最初に戻ります

コラム 徳本はふたりいた!

今回のテーマは「徳本上人の名号碑」ですが、室町時代から江戸時代の初めにかけてはもうひとり、人々からの尊敬を集めた「徳本」がいました。ここでは、その「永田徳本(1513〜1630)」のエピソードを紹介させていただきます。もちろん、「カンカ

ン石」や「名号碑」とは直接関係ありませんが、どちらの「徳本」も貴賎の区別なく人々を救おうとした、ということでしょうか。

さて、もうひとりの「徳本」、永田徳本は永正(えいしょう)10年(1513年)、三河大浜(現在の愛知県東部)の生まれ(甲斐国谷村など異説もあるようですが)で、知足斉、乾室と号しました。陸奥国で仏門に入り、出羽(鹿島という説も)では修験道を学びました。また、田代三喜、玉鼎らから、当時明からもたらされた漢方医学を修めました。

この時代はいわゆる「戦国時代」にあたり、「永正の錯乱」や「両細川の乱」など、世の中が不安定な時代でした。徳本は甲斐国に移り住み、国主であった武田信虎、信玄二代の侍医を務めました。武田信虎の領国追放後は信濃国諏訪に住みました。伝承によれば、徳本は首から薬袋を提げ、牛の背に横になって「甲斐の徳本 一服十八文」と言いながら駿河、甲斐、相模、武蔵などを回って薬を売り歩き、病人の治療に当たりました。貧しい人々には無料で薬を与えたり安価で治療を行うなどして、権勢にこびることなく人々を病苦から救ったことから「医聖」とも呼ばれ、尊敬を集めていました。また、どんな治療を行っても報酬として18文(16文ともいう)以上の金額を受け取らなかったと伝わっています。時の将軍徳川秀忠が病の時、御殿医たちが手を尽くしたものの効果がなかったときに、徳本によってたちまち平癒し、将軍が大枚の褒美を与えようとしたことに対して徳本は断り、「十八文」だけを要求したなど、その人生は伝説と謎に包まれています。

徳本は本草学にも通じ、103歳のころに甲斐における葡萄栽培法の改良(ぶどうの棚架け法)も行ったとする説もあります。

徳本は晩年、信州東堀村(現在の岡谷市東堀)に住み、寛永7(1630)年、118歳で亡くなったと伝えられています。これが正しいなら、驚異的な長寿と言えます。亡くなった後は現在の岡谷市長地柴宮の尼堂浄園(尼堂墓)に埋葬されました。この場所には現在も墓碑が残っており、「いぼの神様」「おこりの神様」として知られています。左の画像中央が永田徳本の墓です。残念ながら墓碑は傷みが激しく、現在はボコボコの状態とのことです。

また、上高地への旧道「徳本(とくごう)峠」も「徳本」の名にちなんだものという説もあります、とされていますが、この「徳本」はどちらの徳本のことなのかは不明です。

「wikipedia」では、株式会社トクホン(現在は大正製薬の完全子会社)が製造販売している「トクホン」は「室町時代後期から江戸時代初期にかけて活動した医師で、医聖の異名を取る永田徳本から名を取った」と紹介されています。徳本上人との直接の所縁はないようです。

『上田城下町歴史地名大鑑(滝澤主税著)』では、諏訪形の徳本上人名号碑について「徳本は甲州の人」とされています。徳本上人と永田徳本とが混乱したものではないかと思われます。

参考資料:寺の宝(web)

全国善光寺会

上田市文化財マップ

上田市ホームページ

信州上田おもてなしサイト「うえだで!」

花雷日記

楽しいことさがし2

武田家の史跡探訪

東信ジャーナルブログ版

このページの最初に戻ります

文化9年(1812)、徳本上人が和歌山の総持寺で7日間の別行(仏事)を営んだ時には、参詣者は2万人、阿波(現在の徳島県)や淡路から200隻もの参詣船が集まったと伝えられていることからも、徳本の人気のほどをうかがうことができます。

文化9年(1812)、徳本上人が和歌山の総持寺で7日間の別行(仏事)を営んだ時には、参詣者は2万人、阿波(現在の徳島県)や淡路から200隻もの参詣船が集まったと伝えられていることからも、徳本の人気のほどをうかがうことができます。 徳本上人は文化13年(1816)3月23日、武州児玉郡本庄宿(現在の埼玉県本庄市)の円心寺で「念仏百唱会」を行い、1400人もの信者が集まったと記録されています。この念仏会を記念して翌年6月には、徳本上人独特の筆跡による「南無阿弥陀仏」の名号碑が念仏構中の人々によって建てられました。

徳本上人は文化13年(1816)3月23日、武州児玉郡本庄宿(現在の埼玉県本庄市)の円心寺で「念仏百唱会」を行い、1400人もの信者が集まったと記録されています。この念仏会を記念して翌年6月には、徳本上人独特の筆跡による「南無阿弥陀仏」の名号碑が念仏構中の人々によって建てられました。 同じ年の4月2日から4月6日にかけては、上田市の願行寺と芳泉寺に宿泊して布教を行っていたという記録があります。諏訪形の「カンカン石」はこの時の徳本上人の辻説法を後世に伝えるため、次の年に建てられたものであると思われます。

同じ年の4月2日から4月6日にかけては、上田市の願行寺と芳泉寺に宿泊して布教を行っていたという記録があります。諏訪形の「カンカン石」はこの時の徳本上人の辻説法を後世に伝えるため、次の年に建てられたものであると思われます。

願行寺の「徳本上人名号碑」は、大門町通りをはさんで、願行寺四脚門の反対側に設置されています。両側には「馬頭観音」と「筆塚」もあります。上田駅から歩くとおよそ1kmの距離です。

願行寺の「徳本上人名号碑」は、大門町通りをはさんで、願行寺四脚門の反対側に設置されています。両側には「馬頭観音」と「筆塚」もあります。上田駅から歩くとおよそ1kmの距離です。

「芳泉寺」は天正11年(1583)、眞田昌幸が上田城の築城に際して小県郡下之条村(現在の上田市大字下之条)にあった「全称院」を上田城下に移転して、「常福寺」と号したのが始まりとされています。眞田信之が上田城主となると、この寺を眞田氏の菩提

「芳泉寺」は天正11年(1583)、眞田昌幸が上田城の築城に際して小県郡下之条村(現在の上田市大字下之条)にあった「全称院」を上田城下に移転して、「常福寺」と号したのが始まりとされています。眞田信之が上田城主となると、この寺を眞田氏の菩提

寺としました。元和6年(1620)に信之の妻、小松姫が亡くなると、この常福寺を含む三つの寺に分骨され、小松姫の一周忌の際には常福寺に霊廟が設けられました。その後、元和8年(1622)には信之の松代移封に伴って小松姫の霊廟は松代城下の「大英寺」に移転されました。

寺としました。元和6年(1620)に信之の妻、小松姫が亡くなると、この常福寺を含む三つの寺に分骨され、小松姫の一周忌の際には常福寺に霊廟が設けられました。その後、元和8年(1622)には信之の松代移封に伴って小松姫の霊廟は松代城下の「大英寺」に移転されました。 芳泉寺の「徳本上人名号碑」は、寺の門を入り、本堂に向かって左手にあります。境内にはいろいろなものがあり、しかも「徳本上人の名号碑である」をいう表示がされていないので、少しばかりわかりにくいかもしれません。

芳泉寺の「徳本上人名号碑」は、寺の門を入り、本堂に向かって左手にあります。境内にはいろいろなものがあり、しかも「徳本上人の名号碑である」をいう表示がされていないので、少しばかりわかりにくいかもしれません。 上田市下室賀の専念寺は万治元年(1658)に仏眼上人が開山、創建したといわれる古寺です。火災に遭っていないため、現在の本堂はその時に建立されたものですが、昭和44年(1969)にはかやぶき屋根をトタン板で覆う補修工事をしました。また、火災がなかったため過去帳が全部そろってもいる、とのことです。

上田市下室賀の専念寺は万治元年(1658)に仏眼上人が開山、創建したといわれる古寺です。火災に遭っていないため、現在の本堂はその時に建立されたものですが、昭和44年(1969)にはかやぶき屋根をトタン板で覆う補修工事をしました。また、火災がなかったため過去帳が全部そろってもいる、とのことです。 専念寺の山門をくぐると、上田市指定樹となっている立派な松の木2本が目に入ります。この松は当寺第16世和尚の二人の弟子が明治の初期に一本ずつ植えたものです。また、境内の鐘楼西側には六地蔵が置されています。

専念寺の山門をくぐると、上田市指定樹となっている立派な松の木2本が目に入ります。この松は当寺第16世和尚の二人の弟子が明治の初期に一本ずつ植えたものです。また、境内の鐘楼西側には六地蔵が置されています。 専念寺へは、国道143号線から室賀への道路(「ささらの湯」へ行く道)に入り、2.3kmほど行くと右手に「専念寺」の案内標識があるところを右折します。

専念寺へは、国道143号線から室賀への道路(「ささらの湯」へ行く道)に入り、2.3kmほど行くと右手に「専念寺」の案内標識があるところを右折します。

観音寺は県営上田球場の近くにあります。このあたりは天文17年(1548)2月、武田信玄と村上義清が戦った「上田原合戦」の古戦場です。観音寺の伽藍はこの上田原合戦で焼失してしまったため、残念ながら寺の創建などについての資料は残っていません。本堂は約200年前に建て替えられたものとのことで、本尊は聖観音菩薩像です。また、本堂の横には大師堂と護摩堂が建てられています。境内にある、樹齢200年といわれる大きなイチョウの木は寺のシンボルとなっています。

観音寺は県営上田球場の近くにあります。このあたりは天文17年(1548)2月、武田信玄と村上義清が戦った「上田原合戦」の古戦場です。観音寺の伽藍はこの上田原合戦で焼失してしまったため、残念ながら寺の創建などについての資料は残っていません。本堂は約200年前に建て替えられたものとのことで、本尊は聖観音菩薩像です。また、本堂の横には大師堂と護摩堂が建てられています。境内にある、樹齢200年といわれる大きなイチョウの木は寺のシンボルとなっています。 六地蔵の前を通って山門に入り、本堂に向かって左側に「徳本上人の名号碑」があります。この寺にある名号碑は、ちょっと諏訪形の「カンカン石」と似た形をしていて、親近感を覚えます。

六地蔵の前を通って山門に入り、本堂に向かって左側に「徳本上人の名号碑」があります。この寺にある名号碑は、ちょっと諏訪形の「カンカン石」と似た形をしていて、親近感を覚えます。

「常福寺」の開山は道公和尚と伝えられています。古くは田中地籍にあった寺ですが、真田家の菩提寺となったことを機に、常磐城の現在宝泉寺がある場所に移されました。現在の「芳泉寺」は開創当時に「常福寺」名づけられていたことは「宝泉寺」の項で述べたとおりです。

「常福寺」の開山は道公和尚と伝えられています。古くは田中地籍にあった寺ですが、真田家の菩提寺となったことを機に、常磐城の現在宝泉寺がある場所に移されました。現在の「芳泉寺」は開創当時に「常福寺」名づけられていたことは「宝泉寺」の項で述べたとおりです。

この由緒ある寺も現在は無住で中古車販売店の一部のようになっており、残念ながら寂しい寺となってしまっています。けれども、境内に立つ「徳本上人の名号碑」はなかなか立派なもので、六地蔵などもいっしょに祀られています。訪れる場合、近くに駐車場などはないので注意が必要です。

この由緒ある寺も現在は無住で中古車販売店の一部のようになっており、残念ながら寂しい寺となってしまっています。けれども、境内に立つ「徳本上人の名号碑」はなかなか立派なもので、六地蔵などもいっしょに祀られています。訪れる場合、近くに駐車場などはないので注意が必要です。 郎」は井澤良一さんから5代さかのぼった井澤家の当主で、庄屋を務めていました。井澤家に伝わる古文書には「奉納経 日本五箇所之内 徳本上人塔」と記されており、諏訪形誌刊行委員会の北沢委員長は「お経を納めて塔を建てたと思われる。庄屋の井澤家を中心に熱心な信者が塔の周囲に集まって念仏講を開いたのでは」と推察しています。

郎」は井澤良一さんから5代さかのぼった井澤家の当主で、庄屋を務めていました。井澤家に伝わる古文書には「奉納経 日本五箇所之内 徳本上人塔」と記されており、諏訪形誌刊行委員会の北沢委員長は「お経を納めて塔を建てたと思われる。庄屋の井澤家を中心に熱心な信者が塔の周囲に集まって念仏講を開いたのでは」と推察しています。

この「徳本上人塔」に行くには井澤さんのお宅の庭を通りぬけ、竹林と雑木林の中を裏山に登らなくてはならないので、簡単に行くことはできません。そのため、地図は載せません。ご了承ください。

この「徳本上人塔」に行くには井澤さんのお宅の庭を通りぬけ、竹林と雑木林の中を裏山に登らなくてはならないので、簡単に行くことはできません。そのため、地図は載せません。ご了承ください。